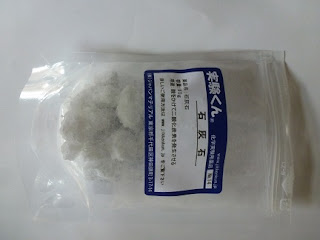

■えびの高原へと久しぶりに足を伸ばしてきました。 ちょうど1年前に硫黄山が噴火(写真の煙が出ているところ・高い山は韓国岳)して、周辺の川が白濁したというのが出ておりました。 その記事によると、国民宿舎「えびの高原荘」近くの沢というのがあったので、ぜひ取材に行きたいと感じていたわけです。 すると、どうでしょう。施設すぐ横の川(長江川)がやはり白濁していました。びっくりしました。もちろん、当時のものよりかは白濁していなかったと思うのですが、明らかなる白濁でした。 それでもっていたペットボトルにその川の水を採取してみました。すると透明でした。やはり、沈殿物でかなり白濁して見えるのでしょうか。 記事によると、ヒ素が出ているらしく、下流域で水田の用水として取水している農家には稲作断念を迫ったという内容でした。 専門家は「硫酸やヒ素など重金属成分を含み、山の地下にたまっていた高温の温泉水が、火山活動の影響で表出した現象」と言っています。 これ、温泉に利用している場合はいいのでしょうか??? もう入ってきたわけですが!!! 新聞記事には、「強酸性の湯が湧出する草津温泉のように、細かく粉砕した石灰水を 注入し、温泉水を中和するなど対策が必要だとしている」とありました。実に理科的ですよね。(いずれも西日本新聞 2018年5月8日)。 ■えびの高原のエコミュージアムセンターでは、火山ガス検出機などがおいてありました。ここまでは道路がいけますが、それ以上は立ち入り規制が敷かれています。 登り口などは確認して車移動してください。 ■一方で、Letitoって、ご存知ですか。これ、「非常・屋外用トイレ」という副題の通り、簡易トイレです。 説明にこうあります。 「レティットは、災害時や緊急時の排泄物・汚物等を衛生的に処分するための商品です」 1個300円でしたが、セットで購入すると、1個あたりは安くなるようです。試しに、1個、買ってみたという次第です。 これを使わずにすむのが一番いいのですが、人災・天災の多い昨今ですから、日頃より「備えあれば憂いなし」なわけです。